下游淤积与“新三门峡”的新弊

三门峡运行造成的大弊除了上游淤积外,还有下游的淤高。不知如此关心“下游”的水博先生为何对此不置一词。

应该说按改建前的“蓄水拦沙”运行时虽然造成严重的库内淤积和上游灾难,下游还不会有此问题,因为泥沙都淤在上游了,而清水下泄还冲刷了下游,有利于减淤。但在改为“滞洪排沙”后,下游淤积便迅速发展,成为三门峡不得不再次改建的原因之一。再改为“蓄清排浑”后,下游冲淤状况复杂化:汛期低水位集中排沙造成的“小水拉大沙”明显加剧了下游河床的淤积,虽然非汛期清水下泄能够起一些冲刷作用,但是冲淤相抵,纯淤的趋势仍然很明显。

实证资料表明:在“蓄清排浑”的26年间,三门峡下游河道净冲刷(指全河段,实际上下游许多河段还是淤积的)时段只有不到5年,而21年都是净淤积。虽然淤积量与历史时期相比还不算大,但这主要是由于当代环境变化导致来水来沙减少,而单位来沙量的淤积率却非常高,从而创下了黄河史上“来沙少,淤积不少”的糟糕纪录。

更为严重的是,这种“少水少沙高淤积率”的状态造成一种特别恶劣的淤积方式,即虽然整个河床淤积速度不算高,但淤积集中于主槽,导致许多河段主槽不但加速淤高,而且变窄,过水断面明显缩小,行洪能力严重萎缩,这比1973年以前河槽只淤高不变窄的状况更不利。而且在平面形态上主槽弯流增加,由比较顺直变成“九曲十八拐”,不但进一步减小了比降、降低了流速,使过水断面缩小的同时,单位断面上的过水能力也减少了。而且蛇形主槽造成的横河、斜河等畸形河湾也增加了对岸堤的威胁。

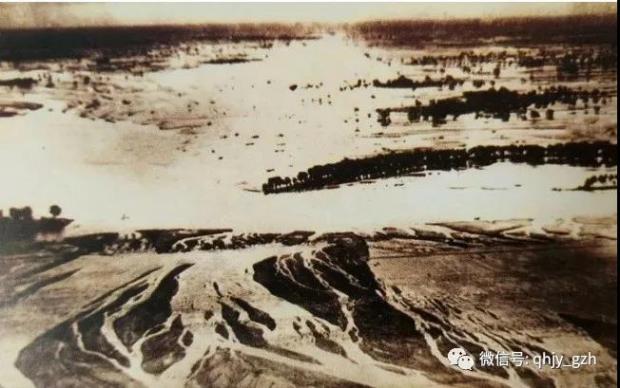

所有这一切使清醒者在“60年安澜”的表面辉煌之下看到了危机的积累。事实上,这些年来尽管没有发生大决口,但黄河下游的淤积不仅继续发展,而且进入了一个前所未有的新阶段,即在历史上形成的“悬河”河床之内,又出现以槽高于滩为特征的“二级悬河”。黄河下游同流量水位普遍上升,平滩流量大大下降。

如今整个下游各地3000立方/秒流量下水位已上升3-4米,在1999年条件下如遇1958年那种流量的洪峰,洪水位将比1958年高2-4米!而平滩流量的下降更是惊人,1998年4000立方/秒流量下尚未漫滩的濮阳双合岭断面,在仅仅4年后的2002年1800立方/秒流量就漫滩了,以至黄委会负责人惊呼黄河淤积已达到历史上最严重程度,而“下游主河槽的淤积速率远远大于历史上的任何时期”。近年来,黄河下游“小水醸大灾”的现象已经愈演愈烈。

这样的恶性淤积与前所未有的“二级悬河”现象是如何形成的?2003年初黄委会专门召集的二级悬河问题专家会议明确指出:黄河下游的二级悬河是自三门峡“滞洪排沙”运行时开始出现的,在“蓄清排浑”时期迅速加剧,小浪底水库1999年使用后人们曾希望能逆转这种趋势,但几年看下来,二级悬河危机仍无缓解,而且仍在发展。

当然,这样的状态与黄河的许多河情一样有复杂的形成机制。如果说水文把黄河下游数十年安澜归功于三门峡是错误的,笔者也不会把如今的恶性淤积都归罪于三门峡。但如今这种恶性淤积与三门峡的因果关联度无疑要远高于黄河安澜与三门峡的因果关联度。

铁的事实是:三门峡使用前黄河已经安澜很久,而“二级悬河”却是在三门峡滞洪排沙后才有的。逻辑上的因果关系必须是前后件关系,尽管前后件关系未必是因果关系。但发生机制的分析已表明三门峡滞洪排沙与二级悬河形成确有因果关联。讲三门峡的“功过”难道可以回避这些事实?

不能逆转的恶果就不是恶果?

小浪底水利枢纽

现在我们可以综合评价三门峡的“功过”了。

水博先生说,如果三门峡这么糟,那就应该炸掉而不用“改建”了,但在小浪底水库建成前“没有一个人敢说要废掉三门峡”,可见它的功劳是不可代替的。

这里的事实与逻辑错误都令人愕然。别的不说,早在1964年治黄会议上周恩来总理就提出“万一没有办法,只好把三门峡大坝炸掉”。[5]以后在小浪底建成前还有不少人也讲过类似的话,我这个“圈外人”都听了一耳朵,行内的水博先生竟然都没听说?

当然周恩来也好,其他人也好,都只是极言当时三门峡的危害,他们并未坚持要炸掉三门峡。老实说根据目前我的有限知识,我也并不认为有理由炸掉三门峡大坝。为什么?

因为历史上许多重大罪错造成的危害是不可逆的。强行“恢复原状”并不能消除这些危害,反而会造成新的危害。所以人们只能设法事后尽量弥补。但是这岂能成为否认罪错的理由?

例如当年的黑奴贸易把大批非洲黑人掠到美洲,造成巨大历史伤害。现在奴隶制早已被钉在历史的耻辱柱上,但是没人提出把黑人送回非洲。因为他们早已在美洲生根。人们只能支持他们在美洲争取与白人平等。只有今天的种族主义者如法国的勒庞等才会提出驱逐当年的黑奴回老家这种新的罪恶主张。

同样,当年殖民者曾经强迫原住民与黑奴皈依基督教,现在没人会为这种行为辩护。但是今天他们已经融入了基督教文化,图图、马丁·路德·金这些优秀基督徒已经成为黑人的骄傲。而鼓吹黑人不配信基督、应当迫使他们恢复“传统信仰”的是谁?是南非民煮化前的一些极右翼种族隔离分子。

图图大主教

再如当年沙俄征服车臣是个血腥的侵略行为。但今天车臣分裂势力企图以暴力手段“恢复独立”只会造成新的罪恶,当年的征服恶果如今只能通过统一民煮联邦内俄罗斯人与车臣人的公民权利平等来化解。

反之,当年印度大军侵入“东巴基斯坦”导致统一的巴基斯坦被肢解,我国曾经强烈抗议这种行为,但今天谁也不会主张把孟加拉重新并入巴基斯坦。历史上许多征服统一与武力分裂都是罪恶,但这并不意味着今天有理由强行“恢复原状”。

同样,许多重大工程无论多么错误,一旦长期成为既成事实,再要恢复原状,或者已不可能,或者即便可能也因代价重大而并不适宜。但这不能成为为错误辩护的理由。

三门峡大坝已经存在40多年了,当年它造成渭口的灾难性淤高,现在就是把它炸掉,渭口能恢复原状吗?不能了。水博以此反对“炸掉”我是同意的。但因此说三门峡“功大于过”就离谱了。在我看来,三门峡“人祸”后果不可逆,这只能更令人反省、反思。

三门峡曾经造成重大环境生态恶果,但40多年来它也已经形成了另一种环境系统。贸然破坏这一系统恐怕不但不能消除以往的恶果,还会带来新问题。三门峡曾经损害过40多万移民和更多的有关者,但炸坝能弥补他们受过的苦难吗?而现在围绕三门峡已经形成了新的城市、新的产业、新的利益结构,如果能够避免造成新的伤害,当然是避免为好。

因此,“老三门峡”的确是不折不扣的“人祸”,它没被炸掉并不是为它辩解的理由。其实我想水博先生对此心里也清楚,他曾经在另一篇文章中说:“不仅在中国,就是在全世界范围内,三门峡水坝也可以说是大型水坝建设中数得上的败笔。”如果这种全世界罕见的“败笔”都是“功大于过”,世界上还有失败工程吗?

“起死回生”?“废物利用”?还是“弊上加弊”?

而“改建”三门峡是否成功,则完全是另一个问题。这个问题可能的答案在逻辑上无非有三:

其一,改建能使三门峡“起死回生”,即老三门峡已造成的糟糕后果能消除,而老三门峡原许诺的那些好处能实现,起码与原先设想的差距不那么离谱。如果真是这样,那不仅可以说改建是成功的,对“老三门峡”也可以恢复正面肯定。而“改建”的波折可以说是前进中的挫折、为成就付出的代价,或者用人们习惯的话说:是“走了弯路”、“交了学费”。

其二,改建能够做到“废物利用”,即“老三门峡”已经造成的恶果无法消除,但可以做到不再造成新的恶果。“老三门峡”设想的好处无法实现,但可以通过改造使其多少有一点效益,所谓聊胜于无,总比纯粹的“赔了夫人又折兵”好。如果这样,改建仍然可以说是成功,但“老三门峡”只能说是完全失败。道理很简单:可以回收利用的废品仍然是废品,因为它本来并不是为回收而生产的嘛。如果当初知道是“改建”后的这个结局,三门峡还能上马吗?

其三,改建的结果是“弊上加弊”,即不但旧的恶果未除,还继续产生新的恶果,而原来设想的功效完全不能实现,或者仅有的一点效益不能抵偿新的恶果(老恶果作为“沉淀成本”就不算了)。如果这样,那不仅“老三门峡”完全失败,改建本身也是失败的。三门峡如果被证明是这样,恐怕最后难免要炸掉了。

现在的争议究竟何在?显然,即便按水博或其他歌颂派人士最乐观的说法,改建也没能使三门峡“起死回生”。至于它是成功地做到了“废物利用”,还是“弊上加弊”的失败,这才是有待辨析的。

世界上的工程达不到原来设想效益的并不少见。但像三门峡那样南辕北辙的真是罕有其匹。

修三门峡时拆除潼关

当初建造三门峡这么一座高坝是作为“以防洪为主。兼有发电、减淤和航运等多种效益的综合性工程”。如今“防洪”已如前述。当时设计库容647亿立方,实际建成后的库容354亿立方。可是1969年制定的蓄清排浑方案规定“排浑”水位限为305米(这时库容已几乎为零),必要时降到300米(现在这高程已经低于库底),“蓄清”水位也仅310米(相应库容仅1亿余),实际上等于废弃了水库。当然后来实际运行中出于种种考虑,在争议中对这一规定有所突破,但现在“蓄清”的最高水位也只敢短期运行到320米左右,相应库容仅7亿立方(就这样,陕西方面还强烈要求再降)。也就是说“高坝”虽然未炸,“大库”基本上是近乎报废了。

以发电论,当年建起的大电站未发一度电,已安装的大机组也拆掉了。13年后改建的小电站不仅容量小,还只能在枯水期发电,年发电量只有原来设想的六分之一,总发电量(到20世纪末)更只有20分之一,从战略性主力电站变成了实际上只是维持三门峡摊子自身生存的“以电养水”设施。近年来为增加创收,三门峡电站进行了扩容,但随即因影响排沙遭到陕西方面的抗议,而且从陕西到北京都有“放弃发电,全年敞泄”的呼声。

原来说是水库调节流量后大坝以下到海口可以全程通航,结果连航道的影子也没见。原说是可以减淤,结果是一蓄水就淤了上游,一排沙又淤了下游,上下两头受害。

而为获得今天的一点收益,三门峡的“改建”从1964年马拉松式地延续到2000年。现在还有人要求作新的改建。如今的“新三门峡”除了保留原来的高坝作“废物(不能蓄水,不就是废坝吗)利用”外,已经几乎完全是另一个东西。“老三门峡”的旧害是无法消除了,“新三门峡”是否不再产生新害?这一要看上游渭口淤积是否仍因三门峡而发展,二要看下游的少沙多淤和二级悬河问题能否解决。二者如今都是有争议的。笔者没有能力作出判断,但水博先生想把它说成是“起死回生”,怎么可能呢?

从理论上讲,工程投资要计算投入-产出效益,当然要讲成本。而水电这种项目尤其要讲沉淀成本和机会成本。对老三门峡而言,由于它是从无到有的建设,巨额投资(包括初建投资和后来改建的投资)以及包括淤积与移民苦难在内各种损失都是不能扣除“沉淀”的真实成本,而它的产出除了与上述成本比较外,还要与“机会成本”(等量投资如果用于其他水电项目可产生的效益)相比——由于水电不耗燃料,理论上无运行投入,只要运行产出不为零似乎就能“盈利”,这样就几乎不可能有“不划算”的失败项目了。但实际上这些投资投在别的水电站可能会有大利,投在这里就失去大利机会了,这就是所谓机会成本。某个水电站是否值得建,很大程度上是根据机会成本来决定的。

而这样看,老三门峡毫无疑问是个彻底失败的项目,即便不考虑机会成本它也是完全失败的项目,甚至于,即便连投资都不考虑,仅就运行得失论它也是非常奇葩的失败项目。因为它在被迫停用待改之前的运行期间没发一度电却造成恶性淤积,所以不但投资血本无归,连运行效益都是负的——比零效益更差。一个水电工程能搞成这样,确实是“奇迹”了。

至于新三门峡即改建项目是否成功,则可以把改建前的投资和损失作为沉淀成本不予考虑,仅计改建工程本身的投资与产生的效益(径流发电、小库容调蓄)相比,如果不考虑机会成本可以说是成功的——但通常水电站这样算都不会失败(老三门峡是极端的可悲例外),但从机会成本的角度讲它是否成功,恐怕还得比较一下我国水电投资的总回报率才能得出结论。

三门峡不是“复堤归故”:

论功过不宜太讲相对性

水利工程固然是技术问题或“科学”问题,但一项大工程的长远后果评价往往更多地是历史问题。由于历史、尤其是长时段历史过程中人文、自然环境不断变化,“初始条件”不可重复。因此与实验室里的受控条件下我们可以“客观地”比较某种措施为与不为的不同结果从而得出“科学的”(通常即意味着是“可重复验证的”)评价不同,大工程与某种人文变革对历史的影响因初始条件的一次性而无法重复验证。

水利行内的水工模型实验就是想弥补这一点,但行家都知道其作用有限。复杂繁多的自然条件难以在实验室中得到充分模拟,以及近年来造成“科学观”大突破的测不准原理、随机涨落现象与混沌理论揭示即便初始条件完全给定,一个自然过程的结果也完全可能是不确定的(值得一提的是这些认识很多都恰恰得之于对流体、即“水”一类东西的研究)——这都尚属小者,更重要的是影响某事长远评价的条件从不可能限于“初始”,不可能限于自然,也更不可能重复。因此例如广岛核爆的当时后果,科学家在一定程度上可以弄清,但对其长远后果,尤其是其对人类社会与文明的长远影响,科学家的判断力比其他人强多少实属可疑。所以,即使水博先生在三门峡问题上完全持“科学”态度(我们已经看到其实并非如此),他也未必就能对历史性事件的评价盖棺论定。

应当指出,历史上黄河决口中出自“人祸”的不少。尤其在其他条件下黄河河患本来较轻时期的决口很多都是政治斗争造成。斗争双方对这种行为的评价自然不可能一致。

诸如公元前358年楚决河伐魏、前332年赵决河灌齐魏、前281年赵决河伐魏、前225年秦灌大梁城、公元759年李铣决河淹史思明、918年后梁决河拒晋、923年又决河为“护驾水”以拒唐、1128年北宋杜充决河阻金兵、1234年蒙古决河淹金、1368年徐达北伐决河入泗济军运、1642年李自成决河淹开封、1933年河南长垣土匪决河石头庄……,直到1938年蒋介石决花园口拒日军后,泛东地区的日伪与泛西地区的中国军队在整个抗战期间也一直进行着筑堤-掘堤、护己-淹敌的“黄泛战争”。

1933年长垣决堤

据谭其驤考证,战国时黄河全部三次决口都是“以水为兵”的人为灾难。而我们知道,甚至到抗战后“黄泛战争”结束,1946-1947年间的花园口黄河“复堤归故”也伴随内战中的军事动机。

由于黄泛区当时属国统区,而黄河故道从中共的冀鲁豫边区穿过,国民党方面的花园口堵口归故工程被认为是国民党“以水代兵”淹没、分割解放区的行为。国方力求加快,共方力求缓阻。双方为此斗争一年之久,先后在开封、菏泽、南京、上海多次达成复堤归故协议均未能执行,期间不断发生军事冲突,最终在全面内战中各行其是。

1947年3月15日黄河堵口归故成功后,国民党在花园口建亭立碑纪念,蒋介石题曰“济国安澜”,行政院题曰“安澜有庆”。而z-g当时即由董必武和黎玉(山东中共负责人)分别发表声明,声讨国民党“水淹故道居民”,严厉谴责协助堵口工程的联合国援华机构助纣为虐[8]。平心而论,当时国民党的堵口归故的确是有军事目的,z-g的谴责并非无据。

然而两年后态势大变,无论故道区还是黄泛区都成了解放区,而归故工程也成了“人民治黄60年”的开始,媒体从此强调gcd对归故的贡献,并且用蒋介石当年的措辞称之为“安澜”多少年的奠基之举。应该说这也是事实,如果黄河像1855年以前和1938-1947年间那样一直夺淮,再建多少个大工程也不可能安流几十年的。

因此对于1947年的“复堤归故”,因其对己方的利害不同,不仅当时国共双方的评价相反,就是一方本身因其利害地位的不同,前后评价也可能判若宵壤。但是三门峡的评价不应当有这样的“相对性”。因为今天在这个问题上没有当年国共内战那样的对立。虽然陕西与河南、“水电”方面与“环保”方面矛盾仍然很大,但基本事实是如此清楚,尤其是以倡导“科学”自许的水博先生,偏见不宜太强了吧。

三门峡人祸的教训

三门峡失败的最深刻教训何在?其实早在1965年三门峡“人祸”暴露后,当时的水电部党组就检讨说:

“1954年,我们请苏联专家来帮助做治黄规划。苏联没有像黄河这样多泥沙的河流,他们只有在一般河流上‘梯级开发’的实践经验。……苏联专家说,水土保持加拦泥库,可以叫黄河清。这样,黄河和一般河流,就没有什么不同了,也可以‘梯级开发’了。于是,历史上定不了案的问题,一下都定案了。例如三门峡修坝的问题,日本人研究过,国民党研究过,解放后研究过,都不敢定案,但是苏联专家说行,我们就定案了。……虽然有人提出不同意见,也组织了全国专家,展开鸣放讨论,但是,我们急于想把三门峡定案,听不进不同意见,鸣放讨论只是走过场。”“十年治黄,……前六年迷信洋人,……后四年离开了洋人。三门峡一修好,淤积迅速发展,我们仓促应战,……碰了十年的钉子,办了不少蠢事。”“在治黄中所犯的错误,使我们心情沉重”。

这里讲的原因,一是压制不同意见,二是“迷信洋人”。实际上归根结底还是第一条,因为这份检讨明言日本人、美国人(其实还有荷兰、英国、挪威人等)这些“洋人”是有不同于苏联人的看法的。但是对于“洋人”中的不同意见,我们同样拒绝。可见所谓“迷信洋人”,其实只是迷信苏联人,而盲目排斥所有其他洋人。之所以如此,又是由于当时向苏联“一边倒”的上意。所以,迎合上意而“压制不同意见”,其实就是造成三门峡“人祸”的唯一原因。

还应该指出:所谓压制不同意见,其实不只是压制专家的不同意见。压制公众意见、利益相关民众乃至地方政府都不能影响决策,对于“人祸”的造成也起了关键作用。其实资料证明:即便没有后来那种“意外的”恶性淤积,工程后果完全按当初的预想,三门峡工程也有严重问题。

早在三门峡方案设计过程中,陕西省就一直“反映强烈”。该省官员指出:陕西85%是贫瘠山区,只有关中平原这块宝地,人口如此密集,淹没损失实难承受。“用迁移70-80万人口的代价,换来一个寿命只有50-70年的拦沙库,群众很难通过。”

这些官员并没有黄万里、温善章的专业知识,所谓50-70年寿命正是根据官方当时的方案。但他们说的是大实话。今天看来,三门峡工程若没有发生后来的灾难,而是按原设想可以拦沙50年,为此就值得把七八十万老百姓从富饶的关中东部赶走、把这片北中国罕有的肥沃平原化为泽国吗?

温善章

后来若不是恶性淤积证明这个水库如此下去10年就会淤满,于是改弦易辙,使逐次移民达到40多万后嘎然而止,恐怕这个方案会继续执行下去,关中人民付出的代价就更大了。

然而问题恰恰在于:“群众很难通过”的事,为什么根本不需要他们通过就可以蛮干?

其实水博先生也有过与笔者类似的总结。在一篇与“反坝派”论战的文章中他指出:三门峡的问题“不是水坝本身的问题,而是由当时的政治环境所造成的政治教训”。他提到,从1930年代起荷兰、英国、挪威、日本、美国的水利专家都认为在三门峡拦沙是个馊主义,而中国水利专家中也不止是黄万里和温善章看出了三门峡的问题,“可以说对于三门峡大坝今后可能出现的所有问题,出席会议的专家几乎都预见到了”。然而在政治强权面前要坚持这样的意见,“不就是明摆着要拿右派的帽子往自己头上戴吗?”“当时只有黄万里和温善章敢于坚持他们的治黄建议,并不是什么思想超前,更不是什么坚决反坝,而是表现出他们在政治上的清醒和执著。”因此他认为反思三门峡并不是“反思水坝”,而是要“反思政治上的幼稚和冲动、反思在工程决策逻辑思维上的轻浮和浪漫。”

水博先生在这段文字中一连用了六七个“政治”、“决策”,显然他并非不知道问题之所在。但他不言体制,而把这些“政治”问题归结为“幼稚”、“浪漫”。其实真正在政治上“难得幼稚”的恰恰是黄万里、温善章,他们就像《皇帝的新衣》中那个说真话小孩,而在那些昧着良心附和权势的“老成”者中孤立无援。而水博先生似乎也很“老成”,他上面这些话似乎只是为了对付“反坝派”的批评。而笔者正面提出类似反思,却被他斥为“想把讨论引向他(笔者)不敢明言的方向”!什么“不敢明言”?不就是民煮吗?反坝派要“环保”,水博先生驳斥说问题不在环保,而在于(虽“不敢明言”其实也呼之欲出了)不民煮。而别人正面提出民煮问题,他又指责别人转移方向,这不是叶公好龙吗?

文章刊发时删去注释若干

----

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号