阅读:0

听报道

清漕运总督官署

河务与漕运

历代朝廷的水工水事主要不在农业灌溉,而在另外两个领域,这就是河务与漕运。

明清时人们常把这两个部门与专制权力把持的另一领域:盐政,合称为“河漕盐三弊”,而河漕二弊尤甚。明清两代以总督为封疆大吏,而另设河道总督与漕运总督,分别建衙清江浦与淮安府城。前者管黄河(包括与黄相涉的运、淮、泗诸河)治理,后者管运河调粮。两督并无封疆,但与一般封疆大吏相比却是油水更多的肥差。因为朝廷在这两件事上最肯花钱,而以这两件事为由向民间伸手,也最理直气壮、无所顾忌。黄河喜怒无常,河患不仅为祸百姓,而且在定都邺城、洛阳、开封等地时直接威胁皇畿,明清首都虽已远离黄河,河患仍威胁漕运。而漕运则事关统治命脉。我国自秦汉以后,统治中心常在西、北,而经济中心常在东、南,若无漕运不能东粮西运、南粮北调,朝廷就无法维持。所以朝廷视之比农民浇地要紧得多。

在河漕二政中,河务无疑更具有公共服务性质,不像漕运主要是统治者自我服务的。然而历代治黄,投入的人力物力达天文数字,微观看不乏成功之例,也涌现了王景、贾鲁、潘季驯、靳辅等著名河臣。但是从宏观历史的大尺度看,我国传统的治黄模式到底起了多大作用?长时段的环境史研究表明,我国历史上当游牧民族入主中原时黄河流域植被较好,河水含沙相对少,泛滥决口改道成灾也很少,尽管那时通常没有什么治河投入。而在农耕文明高度繁荣的各代则黄河为患频仍,尽管那时治河投入最多。

靳辅

虽然我们不能倒果为因简单地断言治黄增加了水害,但以果推因,至少可以说明环境因素对黄河的影响远过于人工干预,历代治黄的防灾效果是十分有限的。事实上当代仍然如此:抗战胜利后黄河迄今“安澜”60年,决定性的因素并非修建了多少堤防,而是环境变化来水减少用水增加导致中下游流量大减,黄河河患的表现形式主要已经不再是泛滥,而是越来越严重的干涸、断流了!

人工防河效果有限,人为造灾增灾倒不乏其例。历史上我国由于政治斗争与决策失当造成人为水患并不鲜见。而黄河决口导致直接死亡最多的两次浩劫,竟然都是“人祸”:一次是明末李自成与明军争夺开封,双方都挖堤互淹,导致决口改道,开封全城淤没,惨遭灭顶之灾。另一次就是抗战时期的河决花园口,造成黄泛区赤地千里。这样制造人为水灾自然少见,但“治河者利河之灾”、吃“河”自肥,靠“灾”发财,因而并不认真防灾,却热衷于从工程中“创收”,就成为更常见的人祸。

清中叶和珅秉政期间,“任河帅(河道总督)者,皆出其私门。先以钜万纳其帑库,然后许之任视事。故皆利水患充斥,借以侵蚀国帑。而朝中诸贵要,无不视河帅为外府,至竭天下府库之力,尚不足充其用。”和珅倒台后,河弊依然,甚至花钱愈多,成灾愈大,越成灾则越有由头要更多的钱,形成恶性循环。如1808、1809年(嘉庆十三、十四年)上马河工,“縻费帑金至八百万”,紧接着1810、1811两年(嘉庆十五、十六年)便有“高家堰、李家楼诸决口,其患尤倍于昔,良可嗟叹。”所谓“黄河决口,黄金万两”,此弊在我国河政史上可以说从未消除过。

即便没有上述问题,河务能给百姓多少好处仍然难说。盖因当时的河务主要是为朝廷、而不是为百姓着想。那时河漕二政密切相关,而以漕为重。所谓“国之大事在漕,漕运之务在河”,河务的主要功能是“治黄保漕”而非“治黄保农”。因此“因漕害农”之弊在河务上也表现出来。

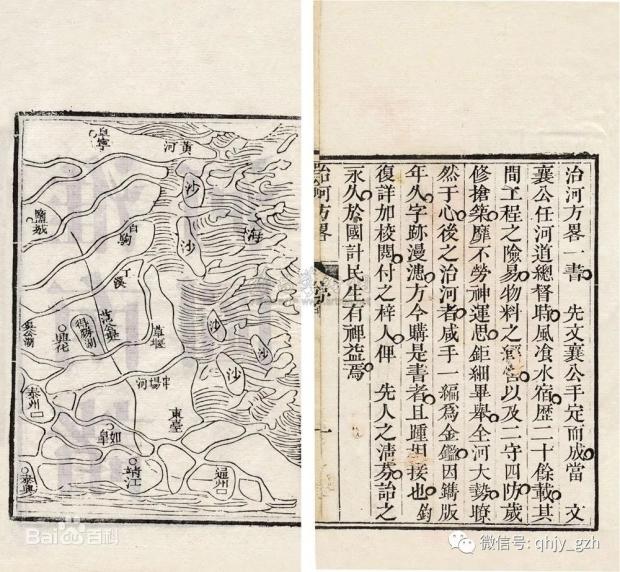

清代河道图

反思“大运河”

河务如此,漕运更甚。治河还可以说有利百姓,漕运则纯粹是为供养统治者。历来人们评价大运河,往往有两个误区:一是夸大运河通航价值,二是夸大其商业意义。

就前者而言,人们常说自隋(或自元)建成大运河“之后”就起了什么什么作用。其实由于黄、淮多沙易淤,河道多变易塞,运河穿黄、穿淮水工复杂,维护困难,加之水源不足、水情多变的天然局限,大运河可以说是世界上“故障率”最高、通航效率最低、投入产出最不相称、副作用也最大的运河之一。它自然是我国人民创造力的奇迹,值得我们自豪。但也是砖制时代“只算政治账不算经济账”而出现的怪胎,值得我们反思。

隋大运河

历史上运河全线除镇江至杭州间的江南运河及临清至天津的卫运河持续通航时间较长外,其余绝大部分河段通航都是时断时续,尤其是穿黄、穿淮点附近的河段以及通惠河等,通航时间都很短暂。总计自隋有大运河“之后”的1400年间,真正能从杭州(余杭)全程通航到北京(大都、涿郡)的时间恐怕总共不过几十年,80%以上河段能够贯通的时间也不过两三百年,其余时间都是在若干地段靠水陆联运辗转而行。

众所周知,大运河自1855年河患之后就告瘫痪,至今已150多年。1949年后虽经50多年投资建设,近20年更兼以南水北调东线与运河重合而带来的巨额投入,如今也只通航到济宁,济宁以北的一多半河程仍然处于堵塞和干涸状态。这不仅今天如此,1400多年来类似这种半通不通的状况其实是常态!而隋以前今江、淮、黄、海诸流域间其实已经先后有过白沟、鸿沟、邗沟等航道,只是此通彼堵极少同时通航而已,但隋以后“大运河”全程贯通的时间仍然很少。所以隋运河“以前”和“以后”的差别其实远远没有想象的那么大。如今一些“治水社会”论者以大运河的伟大来为隋炀帝翻案,恐怕是不了解实情。

即便在通航时期,由于各河段水情不一以及管理体制的毛病,效率也低得惊人。隋大运河入唐后能发挥作用的主要是扬州到洛阳这一段,但其通航的方式却是这样:

“正二月上道,至扬州入斗门,即逢水浅,已有阻碍,须留一月以上,至四月已后,始渡淮入汴,多属汴河干浅,又般运停留。至六七月始到河口,即逢黄河水涨,不得入河。又须停一两月,待河水小,始得上河。入洛即漕路干浅,船艘隘闹,船载停滞,备极艰辛。计从江南至东都,停滞日多,得行日少,粮食即皆不足,欠折因此而生。”《旧唐书·食货志下》

换言之,当时从扬州行船至洛阳,单程需时竟达九、十个月,比步行还慢的多。

元代修的京杭大运河不久就多处淤废,明初永乐9年(1411)重新开通后,全程能够畅通的时间也很短。青年学者蔡宏恩曾从史料中搜集明至清初杨士奇、严嵩、崔溥和谈迁4人7次在运河上的旅行日志:

杨士奇1439年以首辅之尊奉敕离京归省,皇上特旨赐舟,钦命中官随行,排场隆重。他出京至通州下河,昼夜兼程,一路优先过闸翻坝,沿途官府力助,历经“流沙横溃”、“频搁浅”、“大风败柁”、铺夫助送,从通州至南京共用了24日。

同年北上返京时从江北仪真下水,虽亦曾有“行一里凡数搁浅”、“十步九滞”,多次人力助运,但仍较来程为顺,只是还未到通州,就在張家湾断航,不得不舍舟陆行经通州入京。从仪真至张家湾全程共计22天。

杨阁老此次归省是皇上特恩,沿河都为他避让,各种襄助有求必应。在明前期国家最有效率的体制下日夜不停用了二十多天,走完了除通惠河与江南河以外的大运河大半河段。这是大运河上旅行的最快纪录了。然而就这样,张家湾至仪真河程1040公里,每日夜仅行90里,仍慢于陆上驿运。而下面这些行程更要慢多了:

朝鲜使臣崔溥1488年航海至浙江,朝廷待以国使之礼,由指挥佥事杨旺护送管送赴京,自杭州下水,途中曾遇阻“留待潮候”、“牵舟上岸”、或“须十牛之力”,或“用人巭百余”,虽得杨旺“督行昼夜”,仍然只到张家湾便改陆路。从杭州至张家湾共耗时45天。

著名权相严嵩,1516年奉诏还朝,从杭州沿运河北上,途中“漕艘鳞集,行驶艰难,常需挽舟力行…….触撞呼号,险怖为甚”,也是至张家湾上陆回京。

1518年严嵩奉旨南下册封藩府,出京至通州登舟,又是几度“冐险可惧”,才抵杭州。严嵩这两次旅途有所盘桓应酬,扣除逗留时间外,行旅中耗时都在50天左右。

晚明遗民谈迁,入清后于1653年应弘文院编修朱之锡邀,一同赴京,自浙江嘉兴下水,在北运河上的河西务遇阻上岸陆行。这次除水路险阻外,更因朱之锡虽是京官,雇的只是民船,一路避让官船、漕舟,耗时更多。扣除访友、游历外纯粹旅程耗时达72天。

1656年谈迁回程南下,坐的是回程漕船。当时不仅漕船要避让官船,回程更需避让来程。朝廷催漕急如星火,却不管漕军运丁归心似箭;北来尽可抢先民船,南归任其迁延滞后。碰到官船更需恭候让路,谈迁此行遇到浙闽总督卸任北归的排场:“连舟三百,镇人辍市”,不但水运暂停,连沿途市镇的生意都不能做。还有途遇各种理由的其他交通管制,如过长江时说有“寇警”,运河船只都不让过,旅客却可以贿赂划桨小舟私渡(“渡者赂槳舡导之”)。就这样千难万险,从张家湾到嘉兴扣除逗留时间,旅行竟用了97天之多。

综览这7次运河之旅,首先没有一次是京杭之间全程通舟,全都是自京陆行,2次到通州下水,其余5次都要远至张家湾、河西务才能上船,途中亦间有上陆。可见航道之差。而且从明前期至清初,旅行耗时也越来越长。尤其是通惠河全程似乎长期都不通客商,7次中竟无一次舟行该河。书上宣传的郭守敬开通惠河后北京城内积水潭就成了“世界大港”,“舻舳蔽水,商铺连云”,看来多属虚语。通惠河自修成后应该是要么经常淤废,要么仅供漕舟勉输官粮,客商之用是几乎没有的。

京杭运河

其次,体制问题似乎比航道问题更甚。如下所述,京杭运河本来按规定就是官府专用搞调拨运输的。后来因为“腐败”出现商业功能,但仍然全程实行漕舟让官船,民船让官、漕,回程让来程的运输管制。在本来通航条件很差的情况下,民船航行更难于官漕,商业航行(漕船主要是来程调粮,回程带货)更难于调拨。舟行时官民等级森严,首辅重臣杨士奇、严嵩与“外宾”崔溥的官船得官府沿途迎送,优先开闸、人力助运,分别耗时22-24天(通州至长江)、45-50天(通州至杭州),而平民谈迁虽与官员同行,该官还与沿途总漕等大员相识,但毕竟坐的是民船和回程船,处处避让,费时就达72-97天之多!而这7次无一是纯粹的商民航行,如果谈迁不是应官员之邀同行,恐怕还要更费时日。

而根据记载,同时期北京与江南之间的陆行与海行都比经由运河省时。更不用说与国际相比,大致同时代、同样是木帆船,哥伦布横跨大西洋遥远得多的航程也不过才用了两个月!

显然,当时运河运输之低效,也就是“算政治账”才划的来。因此大运河的通航价值有限。隋运河甫成而隋亡,运河并未发挥多大作用。而元大运河初成时曾经全线通航过一个短时期,但即使那时它承运的漕粮也很少。终元之世,漕粮实际上主要是靠海运的。

扼杀海运、因漕害农与运河商业

尽管低效,但是修建、维护(尤其是没完没了耗费很大的维护)运河的代价却极其高昂。而漕运系统的机构、人员与开支也异常庞大。牢不可破的“漕运利益集团”造成的积弊因此不在河政之下。漕运本身的贪污浪费低效高耗,这里就不能细说了,只说其“外部”之弊,大者至少有三:

一是阻碍运输进步。由于漕运效率低,人们一直探索其他方式,早在元代,经海路进行南粮北调的技术就已经成熟,并进行了实践,甚至为了缩短海程、规避风浪,还在山东半岛修建了连通胶州湾和莱州湾的胶莱运河。所以元朝虽以修大运河出名,其实她是以海漕为主的。明初依然如此,那时是我国传统海运的黄金时代,“郑和下西洋”就是依靠这时的技术积累实现的。

元朝漕粮海运

然而不久明廷就实行“海禁”,漕运全部改河。导致这一转折的原因很多,而其中之一就是海运会妨碍漕运衙门的生财之道,于是遭到种种阻挠为难,使漕粮海运事业中道夭折,河漕官吏得以中饱,而中国的海运也从此衰落。到了晚清,因运河梗阻愈甚,再议海运,仍遭河漕利益集团抵制,从1810至1825年屡议屡阻,1826年终于试行一年,大获成功,海运“不由内地,不归众饱”,省费达三分之二。但如此好事,却因河漕利益集团为难,次年即被叫停。直到1850年代后运河断航,漕运实际已经瘫痪,但河漕衙门一直拖到1904年清亡前夕才被裁撤,而此前这群官僚还在阻碍修建替代漕路的津镇(后为津浦)铁路!

二是因漕害农。那时的“治水潜规则”是农民可以种不成田,官府不能运不成粮。而漕路所经的华北黄淮地区多灾,旱则农漕争水,涝则漕田竞泄。但任何情况下漕运都必须优先。于是历代治河治漕的种种“技术成就”,什么蓄清敌黄、减黄助清、借黄济运、倒塘灌放,目的都在通漕。民田的灌溉与排涝都必须让路。

明清时期华北山东缺水,官府把沿运几乎所有泉流河湖都划为官泉、官河、官湖并严加管制,保证涓滴入漕,汇流济运。并规定用水实行“官八民二”,“大流济运,余水灌田”,“灌田者不得与转漕争利”,于是天稍旱无“余水”,农民只好看着庄稼枯死。相反,苏北地势低洼,黄淮交浸,常有洪涝。为保运道,官府常以民田为壑,一遇汛期,即分黄导淮、开闸保漕,使堤下田宅立成泽国,以至里下河地区年年被水,淮扬一线处处遭灾。漕运于朝廷固为“水利”,于百姓却常为“水害”。以至于农民“闹漕”、“哄漕”成为当时严重问题。

更严重的是因漕害河。笔者在论述治黄史的文章中曾引方家之言,指出历史上黄河北徙害小,南徙夺淮害大,两千多年中黄河决口频繁主要是宋代以后,尤其是明、清两代。这个时期朝廷为保漕运而迫黄夺淮,得济运之小利,而致河患之大害,而且利于官、害于民。都说“黄河百害,唯富一套”,其实“黄河之害,什九因漕”。元以后人为的长期迫黄南侵700年,是黄河近古以来成为“害河”的重要原因。

大运河通航价值如此,其商业意义又如何?朝廷修运河,目的主要在漕运,其次则为军运、巡幸,并非为了民间通商。所以漕河运输本是一种严格管制下的调拨运输。历代漕政都有明文诸禁:漕船皆为官有,民船不得阑入;禁止漕船拨载他物;禁止运粮官军沿途粜卖粮米;禁止客商人等交通运军附带商货;等等。可见理论上漕运纯然是非商业性的。

漕运中的“商业成分”原来只是一种变相津贴:明时规定每艘漕船除漕粮外准带“土宜”(土特产)10石,沿途出售,作为运军的补充收入。后来利益驱使,这种夹带的私货越来越多,万历时政策放宽到每船60石,而逾限多带更逐渐泛滥,甚至私货之重超过“正粮”,回空船重(因多带私货)有逾来程。而民间私船给了“好处”也可以混入漕河。运河沿线的“商业繁荣”就这样逐渐浮现。

但是这种商业理论上属于类似走私,有权势者雁过拔毛、任意敲诈是少不了的。更重要的是:这样的“繁荣”其实意味着漕政的腐败和混乱。而如前所说,当时运河的通航、维护都十分困难,没有严格有效的管理是难以维持正常运转的。而漕政的腐败化无疑影响了它的运转,使得运河管理混乱、疏于维护、年久失修、通航能力下降。

因此谈论大运河的“商业意义”就难免碰到一个悖论:当王朝初盛时制度严格,运河通航能力相对大些,但那时运河几乎只完成调拨任务,很少商业价值。到后期漕政腐败,“私货”贸易繁荣起来,运河商业意义开始凸现,但这时它却已经千疮百孔,梗阻加剧,运输意义萎缩了。因此无论前期还是后期,“运河促进商业繁荣”的效果都不可夸大。

如果朝廷不“治水”……

总之,传统时代的河漕二政,究竟利弊孰大,应该重新评价。实际上,砖制主义的“治水”给人民带来灾难,从“治水”引发的“民变”就可见一斑。过去的意识形态史学说租佃关系导致“农民战争”,笔者曾指出这并没有根据。但“官逼民反”导致的民变数量之多规模之大,则的确是我国历史上一个非常突出的现象。其中许多民变就与河漕二政有关。

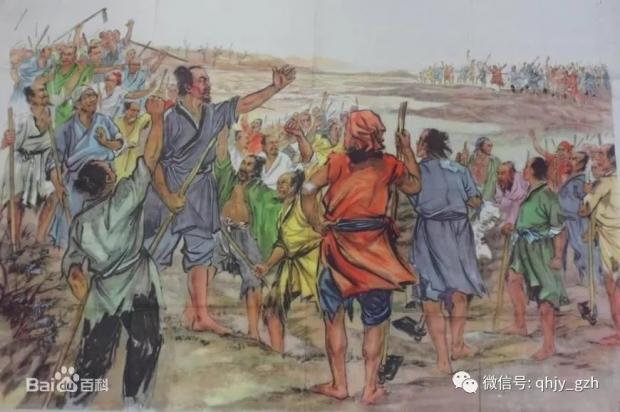

隋末大规模民变与隋炀帝修运河大兴劳役有关,这从当时三大民变集团(李密、窦建德、杜伏威)都兴起于运道所经地区可见。明代正德年间的刘六、刘七起义、天启年间的徐鸿儒起义,都把打击漕运、阻隔运道作为行动目标。运军、漕夫和不堪漕粮漕役河工重负的农民构成历代沿运地区白莲教、天理教等反抗团体的主要来源。而著名的元末“红巾军起义”,更是直接在“治河”工地上,以“石人一只眼,挑动黄河天下反”为谶语发动起来的。

美国著名经济史家福格尔曾经有“怪论”:他对美国历史上的铁路建设仔细地进行了一番投入产出的计量分析,结论是历史上铁路对美国经济发展的弊大于利,利弊相抵的总效果是负面的!

此论引起学界大哗:照这样说,美国人当初不造铁路反而会发展的更快?但他后来因经济史研究的成就获诺贝尔经济学奖一事,表明这个说法值得思考,虽然笔者仍难以认同他的说法,至少此说并不像想象的那样荒谬,一些经济史上的“大动作”当时看来是好事,长远地看也许未必。然而河漕二弊当时看来就未必是好事。假如我们说历代朝廷如果根本不“治水”(其实主要就是不搞河漕二政,魏特夫讲的水利灌溉朝廷本来就没怎么搞),人民的日子会好过得多,这应该不需要什么高深的数理模型就能证明,更不算什么怪论吧?

综上所述,魏特夫的“治水社会”之说过去一直被我们视为一种居心不良的、歪曲中国历史事实的谬说。而从历史学的实证上讲它也的确站不住脚。无论是我国主流学者过去几十年来关于“不治水,照样砖制”的考证,还是国外魏特夫批判者关于“不治水,也不那么砖制”的说法,都足以证明“砖制为治水,治水需砖制”的魏特夫理论不能成立。我国传统农业的成就、包括水利灌溉的成就不能记在砖制主义的功劳簿上。尤其是中央集权官僚体制对水利灌溉决没有魏特夫渲染的那种贡献。而统治者真正大力搞的河漕二政,既不是为农业灌溉,更不是为人民福利,在很大程度上甚至少有公共服务性质,只是为巩固家天下而搞的自我服务工程,它给国人带来的灾难要比好处大得多。

红巾军起义

然而有趣的是,近年来随着“大调水”舆论的兴起,一些人开始把魏特夫的“污蔑”当赞歌,从正面宣传起“砖制为治水,治水需砖制”的“伟大的传统治水文明”来。某君关于“大西线”的宣传文字不仅大讲秦始皇、隋炀帝的“治水”贡献,赞赏他们的铁腕和强制,抱怨炀帝受到不应有的恶评,而且还以“治水社会”理论为依据,要求在我国建立魏特夫所说的那种“治水体制”,这里涉及的,就已经不是一个具体工程的可行性问题了。

当然,说传统朝廷并非“治水(指水利灌溉)国家”,其水工水事也并不值得赞赏,这并不意味着现代国家无需承担治水责任。现代民煮国家与农业时代的传统砖制王朝之不同,不仅在于其权力更受制约,而且也在于其必须承担更多的服务责任,具备更多的公共职能。与农业时代的灌溉需求相比,现代国家的水资源管理涉及的方面更多更广,更需要宏观的统筹安排。包括今天所有发达国家在内,现代国家无疑是要“治水”的——但决不是以魏特夫描绘的那种方式。

文章刊发时删去注释若干

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号