阅读:0

听报道

“良种”推广变奏曲

——吃饱跟吃好的对立和选择权问题

按:“可怜的糯玉米”登出后,在收到点赞的同时也收到了质疑和批评。其中一位网友“密码”颇为义正辞严,他连发两贴:

“我就问你:吃饱跟吃好之间你选什么?

对了,你会选择吃好,因为饿肚子这件事情你们这些食肉糜的当然不懂。

我在农村生活了20多年,不管是自交系还是单倍体选育的玉米品种,稳产,高产都是科技工作者的首要追求。”

“你现在是吃饱了,说这些不咸不淡的话,用春秋笔法摸(抹)黑育种科技工作者。”

-----

这种批评我见多了。上次讨论水利问题时不是有个自称“给排水专业”的网友,以比我专业,比我人道,还比我忙自居来批评我多管闲事吗?可惜我在技术性问题上回应了他的批评并继续向他请教后,他却不再吭声了。

这次又碰上个自称比我挨过饿也比我懂育种的网友,我自然也很乐于请教。欢迎他继续就我这个系列下面的文字提出赐教。不过我想,我的文章已经明明说“农技干部的专业、好心和努力人所共知”。我所指出的只是特殊时期“体制的弊病”,为什么他读后还那么光火?我也不知道他是个纯粹的育种专家,还是个负责良种推广工作的干部?如果是后者,他的推广中用过强制手段吗?如果这些良种符合农民的选择,又有必要强制吗?

我想,显然有些人认为“体制的弊病”只要有专业人员涉及,老百姓就该闭嘴。问题就在于有这种想法的似乎不止他一人,前述那位“给排水专业”网友似乎也如此,所以值得认真对待。也许,专业人士确实是可贵的“诸葛亮”,我是从来不赞成“三个臭皮匠赛过诸葛亮”这种民粹提法的。但问题在于,假如诸葛亮与臭皮匠都必须听主公的,他们间的矛盾有那么重要吗?与诸葛亮要臭皮匠们闭嘴并存的是:的确有些臭皮匠惹不起主公就拿诸葛亮开涮。对这种“抹黑科技工作者”的话进行质疑,我绝不比“密码”讲的少。

当年导致大饥荒的“放卫星”涉及过许多科学家,所谓钱学森以“理论的光合作用转换率”来为“亩产十万斤”提供根据之说就是一例,我曾指出:如果钱学森并没有具体为“亩产十万斤”的生产技术提出背书,只是一般地谈理论上的转换率,他就不必为这颗害死人的“卫星”负责,因为他讲的“理论转换率”并不是假的。至于主公为倡导放卫星而利用了钱的话,那是主公或体制的问题。钱无非是与绝大多数人一样不敢出来澄清而已。当然,假如钱具体参与了“亩产十万斤”的技术造假(这些“技术”显然是假的,但似乎没谁说与钱有关),那就是另一回事了。

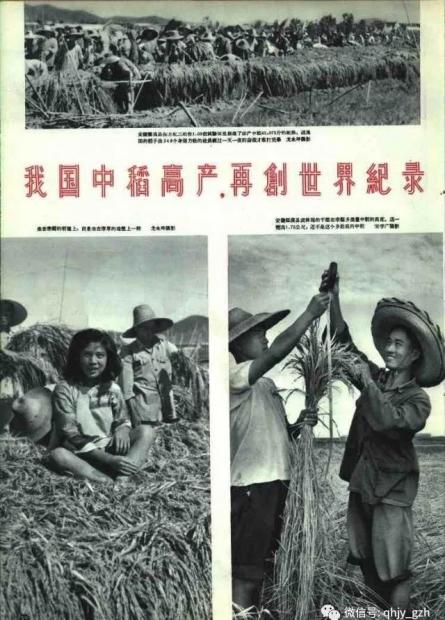

大跃进时期的“卫星”

更一般地说,假如诸葛亮只是研究数学或量子力学这种纯理论学问,我想臭皮匠们不仅不该过问,也不会有兴趣过问。但是假如主公让诸葛亮掏臭皮匠们的口袋去做某种与国民利害相关的事,臭皮匠们是否也只准闭嘴?具体到“吃什么”的选择问题,我想诸葛亮对主公是否选择“食肉糜”是没法过问的,但臭皮匠们吃什么,他难道就可以决定?所以我就跟了一贴:

“哈哈质问得好,我会回答的,莫急。先只讲一句:你我选择什么不重要,关键是选择权应该交给农民!”这里的一组文章,其实都是对这一问题的回答。

“细粮-杂粮”不等于“膏粱-粗粝”

改革以前,尤其是wg时期中国的“良种推广”,基本就是以高产的“粗粝”淘汰不那么高产的“膏粱”。假如这不涉及强制,也不能说有什么不对。甚至还可以说是放弃浪漫而回归现实的体现。如果说在大跃进初期的浪漫瞬间,领袖曾经一度操心“粮食吃不完怎么办”,这一追求曾短暂游移,那么在大饥荒以后,高层对农民生活已经有了“以不饿死人为原则”的目标,“忙时吃干,闲时吃稀。杂以番薯、青菜之类”的领袖语录到处可见。低产的膏粱虽然从未消灭(上层还是要吃的),但对于大宗粮食而言,以“高产粗粝”淘汰“低产膏粱”的“良种化运动”确实在那一时期发展到极致了。

这里还要对“粗粝”多解释几句:今天人们吃厌了“细粮”(大米白面之类),吃粗粮杂粮尤其在城里成为时髦。有些年轻人听说那时人们都吃粗粮,往往觉得不错嘛,有什么可诉苦的?

其实要知道,今天时髦的所谓粗粮并不是过去所说的“粗粝”,通常恰恰是过去的“膏粱”。古语中作为美食同义词的“膏粱”究竟是什么?《国语. 晋语七》:“膏粱之性难正”,韦昭注:“膏,肉之肥者;粱,食之精者。言食肥美者率多驕放,其性難正也。”后人多以此释膏为肥肉。这倒也不能算错,我们插队那时的确以肥肉为珍馐,肥肉价格远高于瘦肉——这是另话了。但是“膏粱”也有另解:《山海经. 海内经》:“都廣之野……有膏菽、膏稻、膏黍、膏稷”,郭璞注:“言好米滑如膏。”则膏与肥肉无关,它本意就是油脂,这里用作修饰,类似今天把一种优质粳米称为“油粘米”,言其黏软如油也。而“粱”指“粟类中的优良者”,所以膏粱就是指粟-小米中之黏软极品,狭义地讲它恰恰属于今天所谓的杂粮。但广义用之,也可泛指各类黏软可口的食物。

其实我们所谓的粗粮细粮,本是改革前粮食管理体制上的分类,是以属种而非品种来分的。例如大米小麦就算细粮,而小米高粱玉米薯类都算粗粮。但实际上,每种粮食作物内都有粗劣难吃和优质可口的不同品类,即有粗粝和膏粱之分,所以古人就有膏菽、膏稻、膏黍、膏稷乃至膏粱之说。现代稻麦中也有不好吃的,比如多数的春小麦和早籼稻都相对粗粝,而生长期长的高筋小麦、高杆单季粳稻糯稻,如“小站稻”、“珍珠米”、“泰国香”、“新潟稻”就是膏粱。而在玉米中,老熟的硬粒种、马齿种是粗粝,而所谓的软粒种和甜粒种(即糯玉米)则堪称膏粱了。

所谓今天城里人喜欢“吃粗粮”,其实就是过去吃了太多的早籼米之类的低值细粮,如今生活改善,可以吃上“膏粱”了。尽管古今中外的人们口味千奇百怪,但其实除了某些特殊嗜好者外,对绝大多数人来说,“膏粱”好吃,“粗粝”难咽,古今应无多大区别。如果有,也无非是饥不择食和饱而求精之别罢了。

《新粟饭香》 齐白石

当年我们在“三分之一”以外的深山区插队时,不但大田禁种“膏粱”糯玉米,就是相对难吃的“粗粝”玉米,上面也严格规定必须在最难吃的时候才能吃——谁都知道无论什么玉米(今天专用于爆米花的“爆裂玉米”算例外),应该都是嫩时好吃,老熟到硬邦邦就不好吃了。但是那时玉米的收获日期必须由公社下达,各生产队不得提前收获。而公社历来是要到玉米完全老熟后才下令收获的。此前社员如果在集体玉米地附近干活,可能会去偷掰个嫩玉米苞尝鲜,效尤者众乃至约定俗成,队干部通常并不严厉制止,但会警告不得多拿,以免影响产量,被上面发觉。当然,农民自留地里种的玉米,就是我们那时吃嫩玉米的主要来源了——在本来就饥不择食的状态下,火塘里煨熟个嫩玉米,那扑鼻的香气,真是天上人间,今天回想都会口舌生津哪!

其实不要说今人吃杂粮的时髦,我们下乡前虽然只是温饱一族,与农民相比已经有点“膏粱子弟”的资格了。少年时在城里吃过煮(嫩)玉米棒,感觉不错。而初下乡时吃到农家寻常玉米饭时的惊愕,至今记忆犹新:

1969年9月18日晚,告别城市的我们经过整整三天的跋涉来到平塘公社所在地,公社招待我们的“最初的晚餐”一揭盖,黄白相间的饭引起同学们一阵欢呼:“蛋炒饭”!

但定睛一看就有点傻眼:原来那黄的不是炒鸡蛋,而是包谷粒。“玉米也不错嘛”,有同学仍然自得地说。但一入口又遭到第二次打击:这么难吃!与我们在城里啃过的煮玉米完全是天上地下嘛……,虽然受过“艰苦奋斗”教育的我们没有人公开说什么,但我看到已经有女同学在抹眼泪了。

我当时猛省:这就是古书所说的“粗粝”呀。但后两天真正下到队里我们才知道,公社招待我们吃的包谷大米混合干饭已经是很不错了,农民当时经常吃的就是老玉米糊糊呀!

“低产膏粱”何以不至饥荒?

不过很久以后我也发现,我们插队时看到的当地“饮食习惯”,并不是历来如此。这其实是当时的体制对粮食作物品种几十年选择下来的结果。

从数字上看,田林这个地方在传统时代粮食产量确实比wg时期低不少。可是数字背后的故事是:那时的粮食几乎全是“膏粱”——按某种逻辑人们马上会问:粮食量少又好吃,引发食欲大增怎么办?那不是年年要闹大饥荒吗?我想文章开头提到的“密码”先生肯定也会这么问。这个问题下文会讨论。

不过事实是:时至集体化前的1952年,田林县的粮食产量近九成(89.63%)是生长期长的单季水稻——当地称为中稻,北方也叫单季晚稻。其中传统上粳(64.66%)、糯(13.4%)稻合计要占五分之四之多,籼稻只占21.9%。粳、糯稻属于“膏粱”是毫无疑问的,而众所周知,单季籼的米质通常也好于早籼稻。

当时田林第二位的粮食作物是旱稻(山谷),占粮食总产的5.52%,其中同样以粳、糯稻为主——由于山谷被认为与“毁林开荒”相关,后来一直被作为淘汰对象,官方农技没有研究开发过它的良种,但我们插队时仍然存在的山谷,依旧几乎都是粳稻,比水稻好吃许多。第三位就是玉米,当时仅占粮产的2.39%,当时的玉米中糯玉米也占很大比重。

换言之,传统时代的田林农民种的基本就是“低产膏粱”。当时没有计划经济下的指令种植,种什么不种什么基本上是农户自己决定。如果那时的农民经常面临饥饿,他们会选择这样的种植结构吗?他们难道不知道“高产粗粝”有利于充饥?他们会像那白痴天子晋惠帝那样没有“膏粱”就只会想到“食肉糜”,否则只好饿死?纵然那时还没有发明像“晋杂五号”那种特别高产也特别难吃的东西,但籼稻比粳糯稻高产、硬粒种玉米比糯玉米高产,也是传统农民都知道的呀!他们为什么就不种那些更高产而更能充饥的“粗粝”呢?就像“密码”质问的:“吃饱跟吃好之间你选什么?”

当年大饥荒后刘少奇有句触忌的话:“人相食,是要上(史)书的。”最近有人说这句来自亲属回忆的话未必靠得住,刘少奇未必敢如此直言。但是无论他是否说过,中国旧时地方志过去历来有忠实记载饥荒的传统,这一传统在当代一些地方的“新方志”中也有不同程度的保留。田林新县志(该县1951年初设,故无传统县志)以及县境历史上曾属的田西县、西林县、西隆州和凌云县的传统方志中保留的1949年前历代天灾人祸记载很多,但饿死人的记载却只有两次,而且都与兵燹战乱相关,不是纯粹的天灾:一次是清末1864年同治兵燹“长耳之乱”时又逢天旱,导致野有饿殍。另一次是1925年滇桂战争波及境内,“荒灾饥馁之余,加以师旅”,导致“前所未有”的死亡惨剧。

除了这两次与兵燹相关的饥荒外,这里在传统时代并无饿死人的记载。

其实,我们插队时听到当地农民“忆苦思甜”时,确实经常提到“旧社会”兵荒马乱,土匪猖獗,国民党抓壮丁等等。但是一讲到饿死人,几乎众口一词讲的不是“解放前”,而是“五八年”(其他地方的回忆多说是1960年,但我们县的农民却基本只讲58年)的大饥荒。而且有些老乡还提到:如果不是那时的特殊情况,过去这地方是没有饥荒的。

的确,田林县的一个特点是地广人稀,低水平生存空间很大。该县面积广达5577平方公里,与当时20个区县组成的上海直辖市全境面积相当,这个面积当时在广西居第二,略小于那时人口已达84万的都安县(1970年代都安与大化分两县,田林自此成为广西面积第一大县),而田林人口当时却只有11万,在广西是倒数第四,人口密度是广西最低。境内虽然山多田少,但人口更少,养活这点人应该说是没问题的。

这里的石山区很贫瘠,土山却植被茂盛,属于亚热带季风雨林区,水热资源丰富,与笔者后来生活过的西北黄土高原光山秃岭不可同日而语。论工商则田林地处偏僻,或无区位之利,但农业时代自给自足,本不难做到。笔者刚下乡时,当地山民并不种菜,自留地里种的也是玉米,做饭时火塘上支起锅,到屋后树林里转转就能弄点竹笋蘑菇野菜什么的下锅。村民说:过去就算兵荒马乱灾年歉收,这么大的地方靠采集渔猎这里也能活人。

但就是这么个地方,“三年大饥荒”中居然也饿死不少人。县志称1959-1961年“营养不良引起浮肿干瘦,非正常死亡,人口由1958年的112499人下降至1961年的100696人,三年共减11803人”,即净减少超过10%,“1959年农村人口最大下降率达3.75%”。这是怎么回事?我们以后再说。

壮乡火塘煨玉米

东南亚农业与食物中的“膏粱”传统

而田林县从合作化以后就开始大种双季稻,到我们插队期间,“单改双”的进度更是年年提高,单季粳糯变成了早晚籼,糯玉米变成硬粒种玉米,从数字看,产量提高了不少。但是吃饭却成了问题。

为什么粮食增产了,农民反倒吃不饱?除了大饥荒时期那种极端的政策原因,除了“征过头粮”导致农民产增食减外,我认为还有一个长期性的、更为普遍的因素,是以往常被忽视的:那就是只吃“粗粝”导致的营养和热量摄入不足,与不断提升的高强度劳动所需能量相比,形成的长期能量透支。只要想想我们现在粮食消费远比那时更少,却不仅无饥饿之虞还经常操心减肥,就能理解这一点。传统农民当然不会像现代市民那样营养过剩,但是那时他们靠“低产膏粱”得免饥饿,不仅与副食可能比较充裕有关,更与当时不种双季稻、也没有沉重的徭役,劳动强度远低于公社化时代有关。

当然,这绝不是说“低产膏粱”就能解决饥饿问题。而是说如果“低产膏粱”吃不饱,农民自然会去寻求“高产粗粝”。我国的确也有许多地方,农民在传统时代就靠“高产粗粝”充饥,这并不需要外人强制。邓小平有句名言:“要相信农民会种地!”其实,更要相信农民会吃饭!

但具体到田林,传统时代的农民确实没有选择“高产粗粝”。实际上,这可能与田林原住民过去所属的整个东南亚壮泰文化圈的农业传统有关:

今天作为世界稻米出口中心的泰国及邻近东南亚地区仍然是以单季高杆稻、生长期长、米质优异、粳、糯为主、黏软可口、物美价高为特色。尤其是与我国壮族族缘最近的泰佬各族自称“雒糇袅”(luk khao niao,黏米子孙),几乎纯以粳糯为食。糯米被认为体现老挝人的民族性,据说“无论在世界什么地方,糯米永远是凝聚老挝社区认同的粘合剂”,而那时这些地方就是粮食富余而出口之地。当然,有人会说那是因为他们人口稀少,所以吃得起膏粱。但他们后来也没有像我们那样搞计划生育、独子政策,现代人口比我们增长更快。他们在20世纪也同样经历了农业的现代转型或所谓的“绿色革命”,在化肥、农机和良种作用下产量也明显提高,并保持和扩大了稻米出口优势。

在老挝路边小店吃糯米饭

但在取得这种进步的同时,主产粳糯“膏粱”的传统却一直保持下来。他们也不乏现代农学家和育种家。“密码”网友说“高产都是科技工作者的首要追求。”那里的育种家当然也有这种追求——只是未必那么“首要”,更不是“唯一”追求高产。而其原因,似乎也不在于他们的农学与生物学体系与我们有什么不同,只是我们的追求可能更多受“上意”的左右,而他们的追求似乎更多取决于喜欢“膏粱”的农民和消费者——而两者通过市场连为一体,所以也可以说取决于市场需求。

后文将提到我对“东南亚高杆稻”是有感觉的。因为wg末期我们搞杂交水稻时,第一代“恢复系”正是用的它们。显然,这种“膏粱”传统不仅曾经是田林这样的壮族地区的过去,甚至在中国改革后,因杂交水稻和泰米进口,对我们的现在也发生了影响。改革初期我们这里在这种影响下出现的米质复优趋势,居然会引起了“不习惯”之忧!

(本文发表时删去注释若干)

----

每更一图:

金雁/插画

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号