索菲亚事件与深圳大“梳理”

早在19世纪,蒲鲁东所谓贫民窟是“资本主义的罪恶”的说法就曾遭到恩格斯的驳斥。恩格斯指出:穷人“一般总是住在恶劣的、拥挤的、不卫生的住宅中”,这“不是现代(按指资本主义)特有的现象;它甚至也不是现代无产阶级遭受的一种和以前一切被压迫阶级的痛苦不同的特有的痛苦;相反,它几乎是同等地伤害到一切时代的一切被压迫阶级”。显然,恩格斯并不认为“贫民窟”为“资本主义”所独有。

那么,“现代”即资本主义在住宅问题上真正独有的弊病是什么?那恰恰是为上流社会的需要而强拆“贫民窟”,使得城市主城区穷人“本来就很恶劣的居住条件”也被剥夺!请看恩格斯怎么说:“现代大城市的发展,使某些街区特别是市中心的地皮价值人为地提高起来,往往是大幅度地提高起来。原先建筑在这些地皮上的房屋……就被拆毁而改建别的房屋。首先遭到这种厄运的就是市中心的工人住宅,因为这些住宅的租价,甚至在住宅中挤得极满的时候,也永远不能超出或者最多也只能极缓慢地超出一定的最高限额。于是这些住宅就被拆毁,在原地兴建商店、货栈或公共建筑物。”“结果工人从市中心被排挤到市郊;工人住宅以及一般小住宅都变得稀少和昂贵,而且往往是根本找不到。因为在这种情形下,建造昂贵住宅为建筑业提供了更有利得多的投机场所”。

恩格斯以当时法国奥斯曼伯爵“清理贫民窟”建设“美丽巴黎”的“大拆迁”为例,痛斥说:“波拿巴主义曾以自己的欧斯曼为代表在巴黎大规模地利用这种趋势来欺诈勒索,中饱私囊。”但恩格斯说这种现象不仅在法国、而且在“现代”各国都很通行。这个结论却有点误差:事实上在民主政治下的市场经济中,典型的“奥斯曼现象”很难产生。也正因为此,在许多这类国家中,都市主城区一直存在着穷人社区(也就是南非白人嘲讽的“无序城市化”)。而法国的奥斯曼现象则是第二帝国“波拿巴主义”破坏了共和民主规则的结果。实际上就在法国也是特例。在第二帝国崩溃后,法国仍然在进行以协议拆迁为基础的城市改造,但再也没有出现过这种用铁腕手段对付穷人的“大拆迁”。

显然,这样“清理贫民窟”并不是“资本主义”的通例,而是在专制政治下搞“原始积累”的通例。在当代能够这样做的,也就是中国和民主化以前的南非最为典型。

如前所述,“流动工人”争取家居化,在南非和中国都是个难以遏制的潮流。而在没有福利房又买不起商品房的情况下,穷人的家居化无论是自建还是租住,自然都无法追求“高雅”。他们所住的自建棚户与廉租私屋通常都被视为“贫民窟”。近年来我国一些论者认识到在国家不提供住房保障的情况下“清理贫民窟”之不人道,又觉得“贫民窟”之称不好听,建议改称“平民区”、“和谐社区”乃至“待富区”。其实,“贫民窟”之称是不好听,但“贫民窟”(slum)这个词也绝无“侵犯产权”的意思。笔者曾指出:slum的原意是“背街小巷”,后来引申为贫民区时一般也是指合法的穷人家庭社区。联合国人居署(UN-HABITAT)把那些建筑密度高、没有自用自来水、没有卫生间的家庭户都算作“贫民窟”,如果按这个标准,2000年中国城镇户籍人口有多达39%属于“贫民窟住户”。而外来人口由于“家庭户”本身比例就小(集体宿舍即dormitory历来不算是贫民窟的),住在“贫民窟”的比例反而更低。而在一般国家,贫民窟这个称呼只能使人同情于贫民,并问责于政府促其施以援手。说是有损于“国家(应该说是官家)形象”容或有之,说是有损于贫民则纯属无稽--难道对他们犁庭扫穴、毁“窟”逐人反倒有利于他们?

而在南非与中国则相反,两国都不承认有什么“贫民窟”。却有所谓“违法擅占”(南非)和“违章建筑”(中国)的说法,其实都是像姚洋先生那样指责这些穷人“侵犯产权”。但是slum这个词如前所述,并无“违法擅占”与“违章建筑”之意。在英语中一般用另一个词称呼那些“非法占地私搭乱建”的棚户,即Squatter。姚洋先生与中国、南非两国当局显然是把那些他们想赶走的穷人贬成squatter,于是就有理由对其采用铁腕“城管”手段了。

但是正如上文所分析的,squatter之说如果在那些对穷人搭建房屋比较“宽容”的民主国家还有点儿来由,在中国与南非这样的国家,“穷人的圈地运动”、“开发商为穷人让路”这种被称为“拉美病”的现象根本不可能存在。事实上,这两国的连片(个别户另当别论)穷人居处,可以说是slum,但基本不可能有squatter。

在南非,索韦托的黑人聚居固然是当局认可的,就是在“白人城市”中那些遭到“清理”的很少几处黑人社区,如下文提到的约翰内斯堡市内的索菲亚镇和开普敦市内的第6区,实际上也是白人开发商建造的。以约翰内斯堡市中心以西约4英里的索菲亚为例,当地原来被安排为白人下层居民的居住区。一家房地产公司在此为“穷白人”盖了成片的低标准住宅。但是市政当局说这些住宅“不达标”,不配给白人住,拒绝提供市政服务。穷白人因此被安置到别处。房地产公司不愿受损,便把这些房子贱价卖(租)给了打工的黑人,由此形成了5万多人口的黑人贫民区。这无疑是名副其实的交易,与“擅占”毫不沾边。

而中国连“索韦托”都没有,更不可能出现“农民工”“擅占”的社区。他们如果不住集体宿舍而是自找住处,一般都是租房,从当年北京的“浙江村”、“河南村”到深圳的“安置区”,乃至各地都有的“城中村”,无一例外。中国的大城市实际上也存在着棚户区,尤其在所谓的“城乡结合部”往往还形成一些“棚户地带”,从建筑类型讲毫无疑问就是“贫民窟”。(组图9)但即便这些棚户一般也是户籍居民盖的,外来打工者只是租用。有时户籍居民干脆只是出租地面,坐地收钱,让打工者自建棚户,那也是租用,而非“擅占”。像印度和拉美那样穷人占用“空地”盖房几年后就被视为“业主”这样的便宜事,哪里能落到南非与中国的这些“弱势群体”头上?

但是只要有权有势者说你“擅占”你就是“擅占”,说你“违章”你就是“违章”。所以在中国与过去的南非,要说“侵犯产权”的现象也多的很,但不是什么“贫民窟侵犯产权”,恰恰相反,是强拆贫民窟侵犯产权。我们可以看看两个案例:

上文所述的索菲亚黑人本来平安无事地住了许多年,1950年南非当局想要开发房地产了,就宣称要“清除贫民窟”。但因非国大的反抗,1953年拆迁计划才开始实施,把该地黑人赶到了距市区13英里的地方重新“安置”。由于黑人抗拒,拆迁阻力很大,时断时续一直相持了两年之久。直到1955年2月9日,政府出动数千警察实行强拆,非国大以“从我的尸体上跨过去”为口号发动抵制,又经几周的斗争后,政府终于得手。这一事件当时曾轰动国际舆论。(组图:索菲亚事件)人们纷纷谴责这种暴行。还出现了以此为题材的文学作品,如后来著名的南非进步电影《鼓》就是反映这次事件的。南非当局这次行动的理由就是索菲亚是个问题成堆的贫民窟。但是舆论认为,这并不能使政府的行为合法化。正如美国作家哈德尔斯敦指出的:“索非亚镇过去确实是一个贫民窟,在这儿居住过的人谁也不会否认这一点。但是改造贫民窟不能没收整个地区的财产。”而《纽约时报》在当局洋洋自得地宣布“胜利”后发表社论指出,官方的报道“就像是来自一个警察国家的报告,令人读了以后很不舒服。”索菲亚的废墟上后来建起了白人的社区,就名为Triomf(胜利),诺贝尔和平奖获得者图图大主教对此愤然说:这是“给我们伤口上撒一把盐。”

除索菲亚镇事件外,这种“清除贫民窟”的举动还有不少,如1960年代博塔政府以类似强制手段拆除了开普敦黑人打工者聚居的第六区。这类行为留下了持久的历史创伤,索菲亚旧址如今竖着题为《驱逐》的壁画,而开普敦第六区则立有纪念碑:“过往的诸君:请记住世代居住在第六区的数千人,他们只因肤色而被驱离家园;请记住圣马可教堂和这个社区,他们曾抵抗了对第六区的毁灭!”

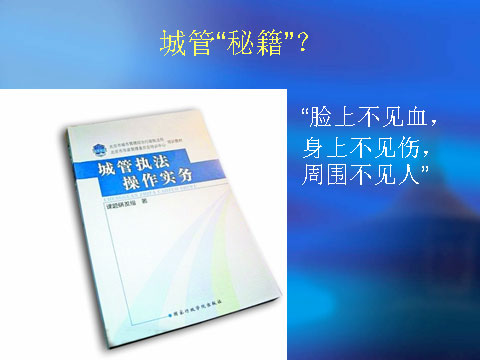

而中国的“清理贫民窟”更是毫不留情,其清理的规模也是南非绝对无法相比的。1990年代北京清理“浙江村”、“河南村”和近年来清理“上访村”,乃至很多城市近年来对外来打工者集中的廉租私屋区即所谓“城中村”的清除,都可谓犁庭扫穴。仅深圳一地,最近几年就曾几次“开展规模空前的拆除违建行动”,仅2004年的一次,“官方消息称相当于搬走一座百万人口的中等城市”,号称“百万之众告别窝棚”。行动最壮观时“拆除量以日均5万余平方米的惊人速度向前推进。梳理所到之处,临时窝棚纷纷夷为平地,隐居其中的外来流动人员不得不四处迁移寻找出路。”市领导宣称:“我们不但要像梳子一样把这个城市的角落梳理一遍,甚至要做到用篦子的程度……”。清了“关里”,又清“关外”,拆之不足,还放火焚烧。号称“行政性纵火”!(组图:深圳大“梳理”)拆了窝棚还不算,严厉的“城管”剥夺了他们赖以为生的板车、秤杆,他们孩子上学的“民工子弟学校”也屡被查禁。

即便这样,市里还是有漏网的“贫民窟”存在。2007年笔者在当地的一处漂亮的商品房小区墙外就看到山坡上龙眼树中隐藏着一片“家无四壁”不蔽风雨的窝棚。一个主人告诉我他来自粤西廉江县,在本市谋生已20年,一家人被赶来赶去,最后来此栖身。这里不仅无电无水,连地址也没有,家乡人有事,得打电话给他在市里的亲戚,亲戚再走来转告。当我要拍摄他的窝棚时他显得有些害怕。我说如果这里的状况被报道,你们会得到帮助的。他说哪里,如果报道出去,我们一家又会被赶走而无家可归了……。(组图:逃避“梳理”的苦命人)

当地政府为这种做法找根据:

一说城里的“城中村”是slum,拆除应该有补偿,而城郊的棚户是squatter,拆了就拆了。其实两者都是说不通的。首先国际上一般所谓“擅占”是指未经许可,说市里规划没有的就是“擅占”,这范围未免太宽。其实外来户租建棚户大都是基层政府允许、签过合同并且缴纳租金的。如果说违法也是基层政府违法,为什么不惩罚他们而惩罚穷人租户?正如有学者质疑:棚户“违法”存在有的已达20年,过去不拆(那时要用这些苦力)就是行政不作为,行政不作为造成的后果只让租户承受合理吗?而且“城中村”用于出租也未必是市里规划的,它与城郊棚户建筑质量不同,租金迥异,租用手续却大都类似,何以前者是slum后者就成了squatter?其实,“城中村改造”的补偿也是针对房主而言,对“流动工人”租户一样是无条件驱逐的,就他们而言所受待遇又有什么两样?

二说原来允许,现在有新法规了,赶走他们就有根据了。但且不说以“红头文件”式的行政法规驱逐人是否合理,这类立法本来也只应禁止今后,不应追溯既往。

三说这种“梳理”只是打击了“违法出租”的房主,租户只是搬家而已。这更是牵强:前述南非驱逐的索菲亚黑人也绝大部分是租户,因此把他们赶走也就不算驱逐了吗?

四说“梳理”“外来人”得到了本地户籍居民的支持,那南非就更有道理了:“白人城市”驱逐黑人难道不是得到白人市民全力支持的?

“梳理”的理由只有一个是令人同情的:有官员说深圳对外来工实际上在全国是最宽容的,正因为如此才涌进来这么多人。而小小深圳不可能容纳全国的穷人。的确,全国都在驱赶穷人而只要求深圳容忍棚户,确实有失公平。但是,由此得出的结论是其他地方也应当扩大容忍、从而减轻深圳的压力呢,还是连深圳这“唯一容忍地”都取消,全国一致地驱逐他们?

其实当地不仅“梳理”了棚户区,“城中村改造”也赶走了大量“农民工”,甚至市里正式建立的专门安置打工者的“安置区”,也是说驱逐就驱逐。深圳当年大兴土木时大量使用“流动工人”,为了不让城里出现“贫民窟”就在当时的城外设置了几个“安置区”,容纳了大量的外来工,实际上也就是深圳的“索韦托”。它们不仅法律手续齐备,而且曾经被广泛宣传过。如“冬瓜岭安置区”,1992年“经福田区建设局、国土局批准,在福田区莲花山冬瓜岭地域新建暂住人员安置区”,官方报道称为成功解决打工者居住问题的“冬瓜岭模式”,号称“外来人的安乐窝”、“外劳的乐土”。(组图:冬瓜岭安置区)全国各地还来人参观学习。然而,城市建好了,官府顿时翻脸,打工者就成了多余人。政府要在这里给官员盖“福利房”(为了官员的“福利”而把穷人扫地出门,这应该是最典型的“负福利”了。)于是1998年5月27日出台“深府(1998)101号”文件宣布:“福田区冬瓜岭安置区,划给市住宅局作为福利房建设用地”。当年8月18日,“五家职能部门在冬瓜岭安置区强制实施联合执法行动”,制服了抗议者后,“拆违”15万平方米,一举驱逐4万人。9月11日《深圳商报》头版头条就宣称:《没有拔不掉的“钉子”》!

与南非的做法相比,我国上述驱逐“流动劳工”的做法有几个特点:

第一,规模更大、手段更严厉。南非的索菲亚镇事件驱逐了几万人就骇人听闻,比起深圳一次“梳理”百万人简直太小家子气了!索菲亚驱逐持续数年才得手,而深圳仅4个月就大功告成;南非也就出动警察拉人,深圳还发明了“行政性纵火”!南非的被驱逐者嚷嚷得举世震惊,又是拍电影,又是纪念碑,而深圳正如评论者所言,毫无组织资源的被驱逐者出现了“百万人的失语”!

第二,驱逐范围没有限制。南非自从取消“西部区”建立索韦托,把黑人从“二环外”赶到“四环外”以后,基本就不再向外赶了。后来驱逐的索菲亚、第六区等地基本上都是在主城区。索韦托这样的“安置区”很少被触动。而深圳是从“城中村”到“安置区”,再到“关外”原来宝安县的农村,只要被开发商看上了,政府“卖地财政”打上它的主意了,立马就“梳理”你没商量。

第三,南非当局拆除索菲亚镇以后还是对这些黑人贫民进行了安置的,在“四环外”的草坪镇给他们新建了住房。而且据说他们在这里交的房租要比原来在索菲亚少。这当然不能掩盖这种驱逐造成的伤害:从“二环外”被赶到“四环外”,房租本来就不可能一样。而黑人的交通及生活成本都增加了,生活质量无疑也受影响。但是相比而言,中国的上述“梳理”行动却基本没有重新安置。有人公然表示,梳理行动就是要淘汰那些“不适宜于在深圳居住的人口”。据估计,三分之二的被驱逐者被迫离开了深圳,余下的进入了“游击战”状态。“一些人撤到月亮湾花园附近的山沟中、荔枝林里,以及被拆后的废墟上,又搭起了简易窝棚。”这些人的生存处境比索菲亚的被驱逐者不知悲惨多少!

第四,随意性更大。南非立法虽是恶法,毕竟很少朝令夕改。就像“通行证法”虽坏,持了通行证毕竟就不会抓你。但就像我们有了“三证”逢到“敏感时候”还是会被“收容”一样,在“拆除违建”问题上当局也是随心所欲,今天自己设立“安置区”,明天又说那是“违章建筑”,横竖都是他有理。

从来没有人认为“贫民窟”是令人羡慕的。南非黑人领袖曼德拉曾描述约翰内斯堡的一处黑人贫民区亚历山大:“那里的道路什么也没铺,脏乱不堪,饥饿、营养不良的儿童半裸着身子四处乱跑,空气中混合着浓浓的煤烟,几户人家共用一个水龙头,路边水塘里的死水散发着恶臭,由于根本没有电,亚历山大被认为是一座'黑暗城镇'。夜间步行回家非常危险,……邪恶暴力经常发生,生命在这里是廉价的,夜里经常发生动刀动枪的暴力事件。”

没有人会对这样的状况表示满意。但是连这样的穷人区也不放过而要驱逐之,难道不是更加残酷吗?因此面对白人当局的“清理贫民窟”,南非的黑人精英都非常强调黑人在贫民窟的居住权利,倡导他们的维权斗争:曼德拉就指出:“尽管亚历山大的生活像地狱,但这里也是个致富之地,作为南非为数不多的地区之一,非洲人可以在这里积累私有财产,经营自己的产业。在这里非洲人不必向白人城管当局磕头。亚历山大是一片希望的沃土,见证了我们的人民冲破约束,成为城市永久居住者的历程。为了让非洲人留在农村或在矿上打工,白人政府坚持认为黑人本质上就是农村人,不适合城市生活。亚历山大尽管存在这样那样的问题,但是它却戳穿了这种无耻的谎言。其居民来自各个非洲部落,完全适应城市的生活和政治意识。城市生活有利于抹掉部落之间、种族之间的隔阂。”

让我们也听听这些话吧!(未完,待续)

106.恩格斯:《论住宅问题》,《马克思恩格斯全集》中文第一版第18卷,237、239页

107.参见秦晖:《城市化与贫民权利》,(待刊)

108.最近的例子,见文贯中:《论降低城市化成本以提升内需的紧迫性》,北京大学国家发展研究院《中国土地制度改革研讨会会议资料》,2007。他建议叫“平民区”,这个说法恐怕过于浪漫:如果“流动人口”才是平民,难道户籍人口就是权贵?如果两者实现了自由混居,还有“区”分的必要吗?如果没有实现,中国政府能公然划出“权贵区”与“平民区”吗?

109.蒋耒文、庞丽华、张志明:《中国城镇流动人口的住房状况研究》,《人口研究》29卷第4期(2005年7月)。

110.秦晖:《以强凌弱,于国何福?于民何利?》,《中国新闻周刊》2003年06月23日

111.纳尔逊.曼德拉:《漫漫自由路》,谭振学译,山东大学出版社2005年,130-140页。

112.J. Allen, Rabble-Rouser for Peace: the Authorized Biography of Desmond Tutu. New York: Lynn C. Franklin, 2006. p.58。

113. J. Allen, Rabble-Rouser for Peace: the Authorized Biography of Desmond Tutu. New York: Lynn C. Franklin, 2006. p.2。

114. 《南方都市报》2004年4月13日

115.顾则徐:《火烧“违建”宣示了什么?》,《南方都市报》2007年9月4日

116.陈鸿奕:《暂住人员的安乐窝》,《深圳特区报》1993年4月28日。

117.乐山:《百万人的失语》,

118.金城 陈善哲:《深圳“梳理行动”:急速城市化的中国标本》,《21世纪经济报道》2004年8月9日。

119.“违章建筑”的概念不是不能使用,但必须在尊重人权的前提下。笔者认为首先这“章”不能只是利益有关一方(例如想给自己的官员找地方盖豪宅的某衙门)下个“红头文件”就算,像扒房赶人、甚至烧房抓人这样事关基本人权的事,怎么能不立法?而且立法过程也应该有各方参与,无论代议制还是听证制,都应该有“流动人口”的声音。其次,这“章”也应该合乎常人情理,至少要回答:如果不违这个“章”,“暂住者”能在哪里安身?最后,这“章”还应该有点严肃性,不能朝令夕改而且改了还追溯既往,不能我想用苦力就让你盖棚子算是“安置”,用完了你这棚子就算“违章”了,或者我没打这地的主意时不管你,我想用这地赚钱了就说你“违章”了。

120.纳尔逊.曼德拉:《漫漫自由路》,谭振学译,山东大学出版社2005年,64-65页。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号